整体态势向好 聚焦突出问题

改革开放以来,特别是党的十八大以来,我国公路桥梁建设取得举世瞩目的成就。截至2019年年底,全国公路桥梁达87.83万座、6063.46万延米,一、二类桥梁占比达到74.7%,桥梁技术状况总体良好,桥梁安全总体可控。然而,我国仍存在相当数量的危桥与旧桥,这与人民群众日益增长的美好出行需求不适应。

危桥分布状况与桥梁修建改建年代、路线等级、荷载标准相关性明显,主要集中在县、乡、村道上。其分布特征主要有两个:一是老旧桥梁中危桥占比较大,1990年以前修建的桥梁危桥率达11%;二是低荷载标准桥梁危桥比例较大,荷载标准为汽-15级荷载及以下的危桥占比为33.85%。

自2001年起,交通运输部安排车购税补助资金对普通国省干线公路实施危桥(技术状况为四、五类)改造工程。截至2019年年底,全国共投入改造资金1237亿元,改造危桥5.2万座。2010年年底至2019年年底,全国公路桥梁数量增加了19.34万座,在交通负荷持续增长、自然灾害频繁的情况下,危桥数量减少了3.68万座,危桥比例由14.21%下降为4.85%,大量桥梁化“危”为“安”。近年来未发生因养护不到位造成的桥梁垮塌事故,这是我们在危桥改造中取得的成绩。

在全国公路桥梁安全形势逐步向好的态势中,我们仍需要清醒地认识到,我国公路桥梁仍然面临危病桥梁多、老旧桥梁多、低荷载桥梁多等突出问题,部分桥梁即将达到设计使用年限、桥梁养护高峰期即将集中到来、部分桥梁“未老先衰”等中长期风险交织叠加,存在复杂周期性问题,迫切需要系统性解决。

系统设计稳安全 科学管理抓质量

全面落实公路危旧桥梁排查改造,防范桥梁运营阶段系统性风险,作为交通运输部“十四五”期的重点工作,已拉开序幕。

在危旧桥改造过程中,我们应重点关注以下工作。

排查结果准确,无遗漏。目前各省(区、市)对于现行标准规范体系的执行水平差异较大,对于不同等级道路,尤其是农村公路的桥梁养护检查工作落实程度差异明显。因此,交通运输部公路局组织编制了《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》《公路危旧桥梁排查技术指南》,对排查方法进行了统一规定,与部省桥梁监测等多种措施配合,有助于精准化评定和准确核定工作任务。

改造方案合理,精准施策。应对桥梁结构性病害和桥梁适应性问题进行系统分析、分类处置、综合施策,提出前期设计、中期实施、后期管养的专业性意见。因地制宜选择危桥改造方案,严格控制拆除重建类桥梁的数量。增强处置的合理性、可靠性,培养精细化养护设计的理念,避免过度加固或重复加固。

严控施工质量,强效果。应大力推进构件工厂化、标准化预制、专业化实施,严格落实信息化监管和部级、省级多层面督察,加强开展施工风险评估和施工监控,建立健全后评估体制,持续做好预防性养护工作。以科学化管理手段确保施工质量,切实提升桥梁本质安全水平。

强化目标考核,重时效。对现有公路桥梁应进行全覆盖排查,明确工作任务目标,加强项目计划管理。在过程上从排查评估、改造施工、项目验收、资料归档等全方位准确把握项目实际进展;在程序上从手续申请、审批效率等多环节精简优化项目实施过程;在制度上从约谈、问责、奖惩等多手段活化项目开展机制。针对建设进度滞后的项目,及时查找存在的问题,提出整改意见,督促其尽快完成。

融合信息技术 提升养管水平

在信息化技术快速发展的今天,针对危旧桥梁改造,应该在广泛使用桥梁管理系统的基础上,扩展建设危旧桥梁改造专项行动信息化系统。

拓展基础数据,助力日常管理及排查。自20世纪80年代交通运输部研发推广公路桥梁管理系统至今,各省(区、市)均建立了各自的公路桥梁数据库,积累了大量数据。通过各自公路桥梁数据库和桥梁管理系统的使用,在已有经常检查、定期检查、特殊检查、养护维修全链条养护工作的基础上,辅助危旧桥梁排查工作,形成危旧桥数据库。

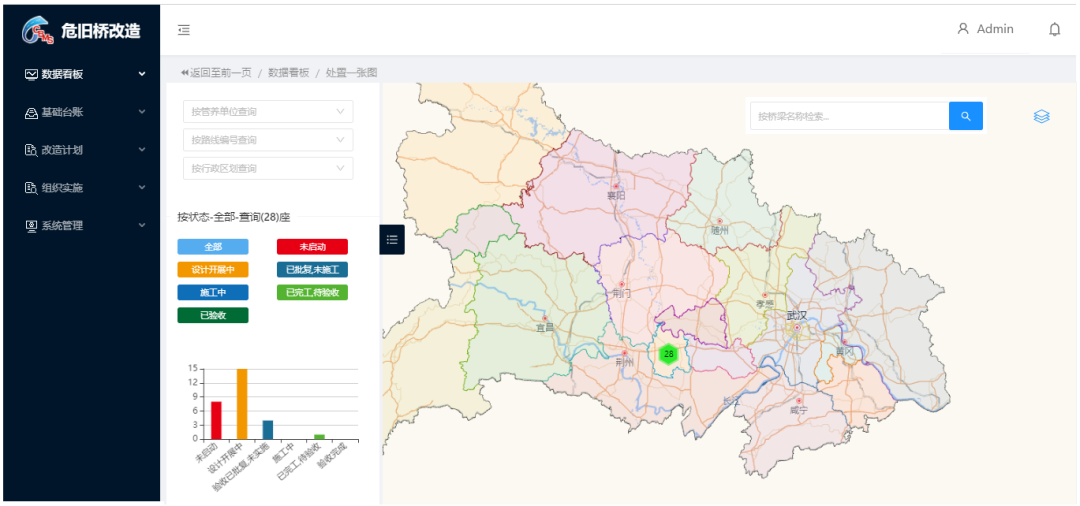

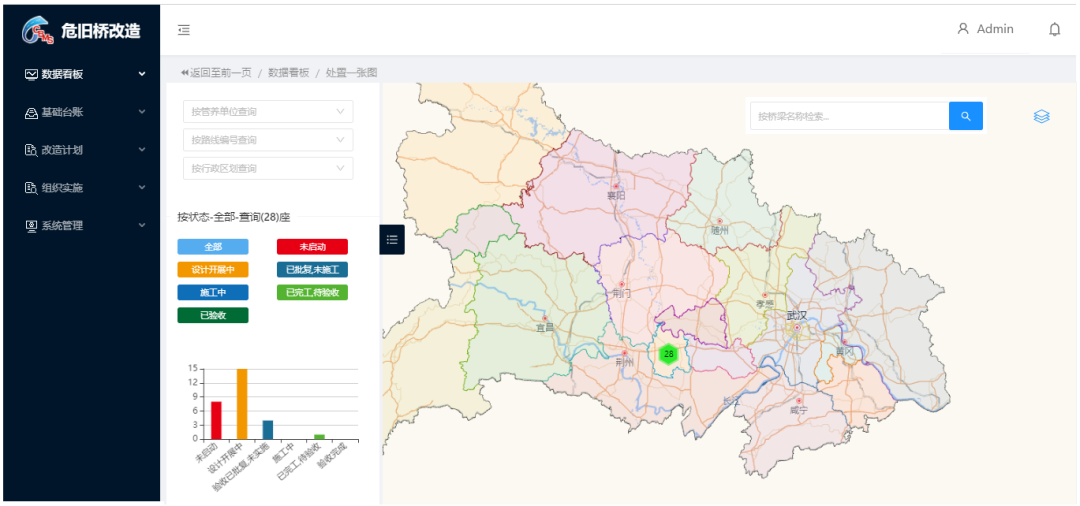

交通运输部公路科学研究院北京新桥技术发展有限公司研发的危旧桥梁改造管理系统。

融合信息化技术,助力危旧桥梁改造跟踪。以危旧桥梁库为基础,通过危旧桥梁改造专项行动信息化系统实现:全过程信息跟踪透明化。建立计划下达、进度汇报、里程碑管理、关键档案管理等在线管理机制,并对预制场、重要桥梁工地等关键场所接入全过程视频监控。信息展示集中化。宏观的“一张图”带来了全局视角的行动开展状态实时汇总显示,动态更新;微观的“桥梁百科”将改造全过程信息以桥梁为单位进行组织和呈现,实现清晰溯源。监管督察高效化。搭配智能终端+移动网络现场数据实时采集传输,切实提升监督力度,便捷高效。

先进的信息获取渠道、通畅的信息传输和有效的信息组织表达是实现公路危旧桥梁改造全过程监管的有力支撑。同时,丰富的过程数据更有利于实现改造桥梁全寿命周期数字化跟踪,为桥梁改造完成后进入运营养护期的科学养护提供了可靠的数据保障。

创新制度建设 健全长效机制

全面做好危旧桥梁改造工作应该创新制度及管理模式,形成长效动态排查机制,持续消除桥梁运行安全隐患。

细化落实责任。应分级管理、协调联动,严格落实运行管理单位主体责任和监管责任,完善多部门安全保护联动机制,推动落实属地责任,建立健全“政府主导、行业监管、部门协同、运行单位负责”的公路桥梁养管责任体系;做好基层人才队伍建设,抓好规划引领,持续夯实“三基”建设。

精简优化程序。根据公路桥梁技术状况、病害情况、发展趋势,综合考虑技术、经济、安全、环保等因素制定工作计划。相关部门建立联合审批机制,精简优化危旧桥梁改造预可和工程可行性研究、国道危旧桥审批。加快前期工作推进速度,提高项目实施效率。

科技引领发展。应加快推动新一代信息技术与公路桥梁的深度融合,推动公路桥梁工程全寿命周期质量管理平台和信息化建设。建设全国范围的桥梁长期性能观测网,开展桥梁服役状态监测分析,推动桥梁智能评估技术研究,持续提升公路桥梁系统韧性和服役性能。

健全长效机制。部省多层面对危旧桥梁改造进行监督、审查和后评价。同时,提升预防性养护水平,贯彻全生命周期理念,强化桥梁保养标准化和常态化,延长使用寿命,持续消除桥梁运行安全风险隐患。

作者简介:陈夏阳系交通运输部公路科学研究院高级工程师,申强系交通运输部公路科学研究院正高级工程师

地方行动

湖北

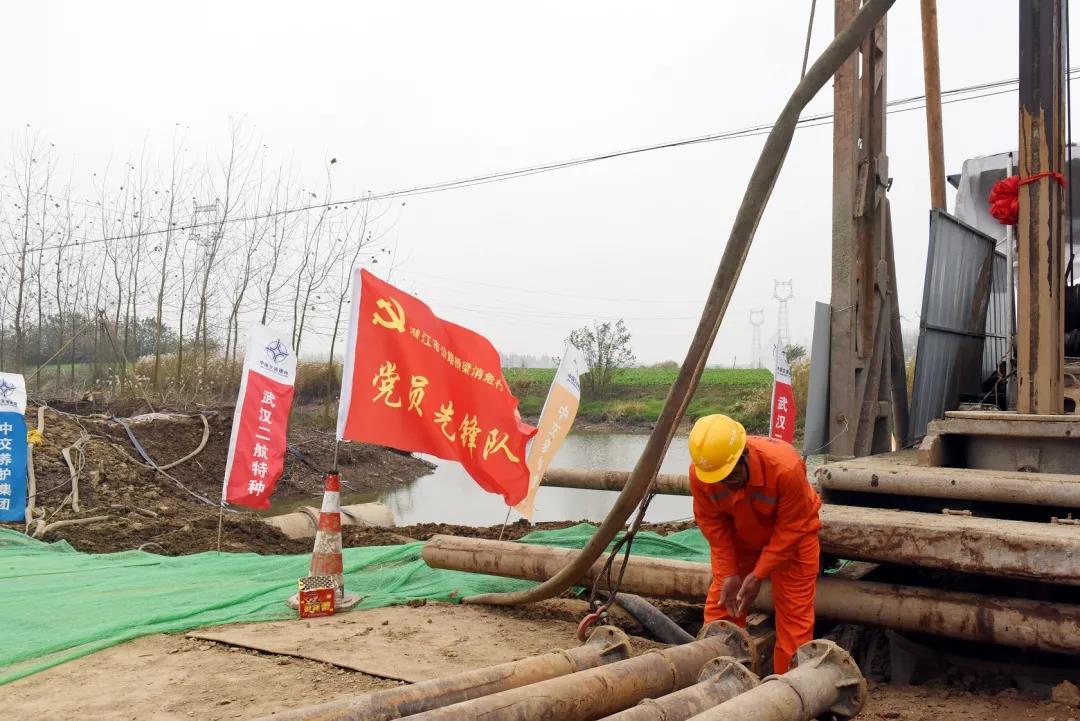

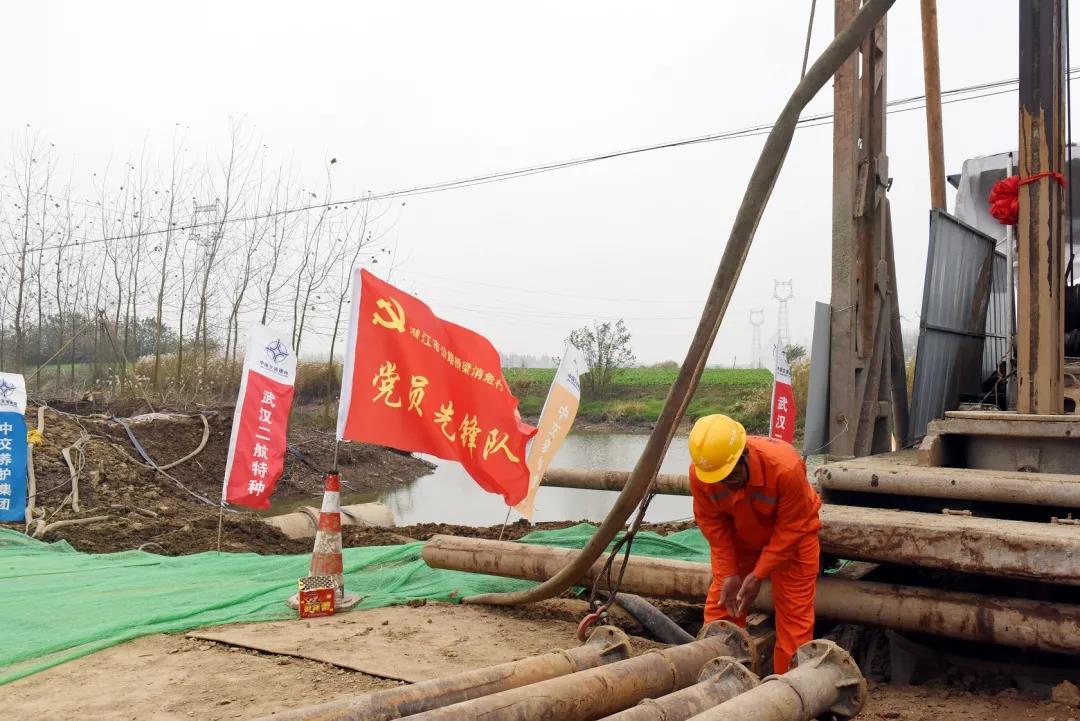

2月1日,湖北省蕲春县青石镇,隆冬的河风吹来阵阵寒意,却丝毫没有影响施工人员的热情,现场一幅有条不紊、忙而不乱的场面。新改建的青石大桥施工现场,旌旗猎猎,机声隆隆,工人们正忙着吊梁施工。据现场负责人陈刚介绍,大桥主体工程春节前可全面完工,附属工程计划年后启动,力争4月底建成通车。

2020年起,湖北省级配套资金70亿元,启动公路桥梁“三年消危”行动惠民工程,重点改造国省道四、五类桥梁,兼顾县乡道及村道中桥以上五类桥梁。目前已完成6399座危旧桥梁改造项目的核查等任务,初步核定4493座危旧桥梁纳入“三年消危”行动项目库。截至2020年年底,危桥改造已实施1244座,其中完工855座、在建389座。

湖北境内水网湖区众多,桥梁众多。早期桥梁建设标准偏低、在役桥梁“老龄化”现象严重、桥梁改造工程投入不足、超载超限损害等原因,导致湖北省公路危桥数量居高不下,严重影响群众出行安全,危桥改造迫在眉睫。

此次“三年消危”行动,湖北采取统一招标、统一设计、统一标准、统一监管、统一验收,积极推广集约化、工厂化、装配化、绿色化理念,从而加快进度、提高效率。目前,这样的设计施工总承包模式正在黄冈、潜江等地推广。

危桥改造,建好更要管好。据介绍,为避免桥梁施工、养护“两张皮”出现的责任不清等问题,湖北省部分危旧桥梁改造工程采用“EPC+养护”模式,通过大企业以“专业带行业”,指导区域桥梁日常养护,提升当地路桥维养信息化、智能化水平。

施工人员在已拆除的湖北省潜江市渔洋镇五洲村八五连渠桥原址处,建设八五连渠新桥。

施工人员正在湖北省麻城市三河口镇新建黄土咀桥。有40年历史的黄土咀桥被鉴定为四类危桥后已被拆除。

近年来,云南省公路局总结多年危旧桥梁加固改造经验,依托新平县河口大桥、华宁县天生桥6号桥和婆兮大桥危桥改造工程积极探索,把桥梁健康监测和危桥改造项目统一起来,在危旧桥梁加固工程中同步探索建设健康监测系统。

该局以玉溪公路局作为试点,将“基于BIM技术的桥梁结构安全运营监测和大数据运行平台”录入河口大桥、婆兮大桥等29座桥梁BIM模型建设及136座桥梁基础数据,完成245国道巴中至金平公路2公里、357国道东山至泸水公路14公里的路基、路面、结构物、交安工程的BIM模型数据建设。

该平台系统整合了桥梁档案、BIM应用、结构健康监测、桥梁预警、桥梁养护巡查检查评定、养护记录和桥梁养护工程师履职考核等信息,将桥梁全生命周期运行维护数据标准化融合,通过BIM模型关联不同的颜色进行三维可视化分析,提高了桥梁结构健康监测精准度和管理水平,深化了BIM技术在桥梁养护工程中的应用,支撑公路桥梁运营养护决策的科学性和智能化水平的提升。

通过互联网、物联网将现场监测与养护单位、决策部门两级管理连接起来,该平台能做到信息实时交互,提高养护管理效率和决策科学性,不仅有利于排查桥梁安全隐患、节约资金,而且在安全性、实时性、经济性之间找出一种适合云南省实际情况的桥梁安全监测解决方案。

2017年至2019年,湖南省组织开展公路安全生命防护工程三年专项行动,实施危桥改造3031座,新发现四、五类危桥次年改造率达100%。特约记者 唐星波 文 通讯员 补荣洪 图

一杆撬动精准养护,甘肃肃北大桥维修加固现场。何艳林 摄

甘肃肃北大桥T梁钢板焊接中。何艳林 摄

甘肃省武威公路局组织专业技术人员对辖养公路桥梁进行专项检查。刘常贇 摄

安徽省黄山市公路管理服务中心休宁分中心通过对辖区公路桥梁实行“建立档案、常态管养、适时检测、及时修建”,确保每座桥梁健康安全。特约记者 曹集林 文/图

1999年建成通车的南照淮河公路大桥,是安徽省阜阳市颍上县南照集镇跨越淮河的一座重要桥梁,位于105国道上。检测报告显示,大桥主桥上部承重构件均评定为五级,主桥总体技术状况评分为56.32。该桥总体技术状况等级评定为四类后,阜阳市公路局第一时间进行现场勘察并开展大桥维修加固改造审查会,会上专家组一致决定该桥主桥以及跨堤桥上部拆除更换,下部维修利用,制定了30米T梁引桥更换支座和铺装层等处理方案。

在主桥上部拆除更换中,阜阳市公路局采用波形钢腹板PC组合箱梁桥替换原有预制混凝土主梁,避免了主桥下部构造的拆除重建,使得原有桥梁下部结构得以继续利用。

波形钢腹板PC组合箱梁是一种经济、高效、施工简便的新型钢—混凝土组合结构,可提高结构稳定性、强度及材料的使用效率,实现主梁的轻型化。同时,相比常规的上下部全部新建方案,节约工程总投资约3000万元。

据了解,目前部分已建成的预应力混凝土梁桥存在着不同程度的腹板开裂、跨中下挠等病害,对于此类需要上部结构更换、下部结构改造的桥梁,波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥在维修加固工程中有着广泛适用性。

中山三桥跨越105国道广东省中山段石岐河,桥梁全长819米,于1993年建成通车。该桥被评定为四类桥后,中山市公路局在分析桥梁特殊检测报告的基础上,进行现场踏勘、复算桥梁原结构、检算评定,确定桥梁在当时交通荷载和环境下的实际状况。同时,从施工的难易程度、对社会和环境的影响以及经济性等方面综合比选维修加固方案,确定较优方案。

为提高桥梁维修加固工程质量,贯彻“干有标准、比有标杆、奖优罚差”的“双标管理”理念,中山市公路局从设计方案、施工工艺、材料性能、质量控制等方面积极推行标准化管理体系,通过规范管理和执行标准,做到在技术上先进、管理上科学、经济上合理、安全上可靠。

施工单位进场前,按中山市公路局要求必须提供专项施工方案、施工组织方案、安全文明施工方案等,同时监理单位主持召开施工方案审查会议,业主、监理、设计、施工及工程设计的相关单位等参加,最终形成审查意见,经修改批复后实施。

为提高桥梁维修加固工程质量整体水平,项目中的裂缝灌胶、植筋、黏贴钢板施工、黏贴碳纤维复合材料加固施工、钢丝绳网片+聚合物砂浆外加层加固法等工序均采用先实施试验段工程,并由监理组织有业主参加的现场检验,经验收合格后才进行大规模施工。

通过推进标准化管理,项目避免了以往桥梁维修加固中存在的质量通病,提高了工程质量,对桥梁维修加固提供了参考经验。

改造中的福建永安市大炼桥,总投资约670万元,桥梁全长130米,设计荷载公路-I级。重建后,桥面将拓宽至8.5米,并在人行道两侧加装钢筋砼护栏,能够满足村民出行需求及安全排洪要求。池英炳 文 肖方森 图

施工人员正在湖北省麻城市三河口镇新建黄土咀桥。有40年历史的黄土咀桥被鉴定为四类危桥后已被拆除。

施工人员正在湖北省麻城市三河口镇新建黄土咀桥。有40年历史的黄土咀桥被鉴定为四类危桥后已被拆除。